CPU 更新をするつもりが結果としてメイン PC を刷新した。

これまで

旧マシンについてはブログとかに残してなかったので振り返っておくと、以下の構成。

- M/B: ASUSTeK ROG STRIX Z390-F GAMING

- CPU: Intel Core i9-9900K

- RAM: 64GB (DDR4-2666 16GBx4)

- GPU: ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black Edition 16GB GDDR6X, ZT-D40730D-10P

- PSU: Fractal Design ION+ 760P FD-PSU-IONP-760P-BK

- Cooler: Cooler Master Hyper 212X

2018 年に GTX1060 にして、その後 FFXIV 5.0 合わせで 2019/6 に GPU,PSU 以外を買い替えて i5-9600K の構成にしていた模様。その後 2021 年に FFXIV 6.0 合わせで GTX3060, i9-9900K へアップグレードしていた。そして直近では FFXIV 7.0 合わせで GPU を 4070 Ti S に交換。電源も途中で交換したしどこかで RAM も 64GB に増やしたかもしれん。ケースは 2011 年のドスパラ BTO で得たものを使い続けていた。

2019 年に i5-9600K にしてから macOS から Windows + Linux VM に個人の PC 環境を移したので、これがゲーム機兼メイン PC になっている。

2019 年に CPU 世代更新してから GPU 以外はほぼそのままの構成を維持していた。、CPU を新しくするとソケットもチップセットも全て更新することになり高い出費になるな~と足踏みしていた。DDR5 も一般的になりつつあるから RAM も買い替えだし…とね。去年中旬に GPU を交換してから明らかに CPU ボトルネックの体感が増えていた。FFXIV も 120fps あんまり安定しなくて GPU は暇そう、そして日常的にゲーム以外でも (社用 PC や Apple Silicon Macと比較して) もっさり感を感じるようになった、ということでアップグレードを決意。Intel CPU の買い時なんてしばらく来なそうだな、という理由もあるけど。

今回

CPU を交換すると MB も交換が必要で、DDR5 にするなら RAM も買い替え、最近のハイエンド CPU は空冷だと辛そうなので簡易空冷導入、ラジエーター設置を前提にしていない古いケースなのでケースも交換、なんなら電源容量も足りなそうなので PSU も、と一気にほぼ全て買い替えとなった。ここまでやるならヘンに妥協せず i5-9900K マシンはそのまま動くように残すか、ということで NVMe SSD やケース、Windows も買い替え買い足しをしたので、だいぶ膨らんでしまった。

- Case: Fractal Design Pop Air Black TG Clear Tint FD-C-POA1A-02 CS8013

- M/B: MSI PRO Z790-P WIFI

- CPU: Intel Core i9-14900K

- RAM: 128GB - DDR5-5600 32GBx4, Crucial CP32G56C46U5

- GPU: (引継) ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black Edition 16GB GDDR6X

- Cooler: MasterLiquid 240 Core II White MLW-D24M-A18PA-RW

- PSU: SUPER FLOWER LEADEX VII Platinum PRO 1000W SF-1000F14XP BK

- NVMe: WD_BLACK SN7100 2TB, WD_BLACK SN850X 2TB, (引継) WD Blue WDS100T2B0C 1TB

- HDD: (引継) Seagate ST8000DM004 8TB x2

- BD: (引継) HL-DT-ST BDDVDRW CH12NS28

- OS: Windows 11 Pro

引き継いだのは前マシンでデータ用にしていた 1TB NVMe SSD, 8TB HDD 2 本と GPU (RTX 4070 Ti S), BD ドライブのみ。

ケースは BD ドライブ用に 5 インチベイが欲しいという要件で軽く見た目いいやつ探したら Fractal の Pop シリーズになった。どうせ買い替えるなら黒以外を選んでもよかったけど、5 インチベイの要件とは排他となったので黒。

CPU は Ryzen だと出来ないこともある みたいな理由で引続き Intel CPU を選択。ただし型落ちの Core i シリーズ 14 世代になった。現行 Core Ultra の第 1 世代はコスパが悪く 14 世代で全然良いなという判断 1。ただ、CPU 自体は結構値下がっているけど Z790 チップセットのマザーボードが全然なかったので、今がラストチャンス感ある (し、現時点でも選択肢なかった)。ゲームするだけであれば i9 は絶対に不要だけど、ゲーム以外では全然普通に CPU が欲しいというのは前回 i5-9600K 買った時に理解したので妥協せずに i9 シリーズのほぼ上限にしておいた。

RAM は 64GB で日常的にいろいろ使っててギリギリだったので 128GB に上げた。1枚32GBでnon-ECC、ほんとうに大丈夫なのか? というレベルになってきている気がする。PSU や Cooler, NVMe SSD は Kakaku.com で評価高いやつを選びました。

ベンチマーク

FFXIV

WQHD、マイゲーム (手元のシステムコンフィグ、ほぼ最高品質, FSR) で以下の通り。差分は CPU, RAM, SSD だけど RAM がどれくらい貢献してるのかは謎。

ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク Ver. 1.1

計測日時: 2025/4/25 22:05:52

SCORE: 22379

平均フレームレート: 159.1057

最低フレームレート: 80

評価: 非常に快適

ローディングタイム:

合 計 7.168sec

アップグレード以前は平均 111 fps, 最低 52 fps, ローディングタイム 13 秒でスコア 15429 なのでだいぶ向上している。FFXIV 実際にプレイしてみてもこれまで 100fps 前後うろうろしていたコンテンツ内も 160 fps は問題なく出るし、フィールド (リムサ・ロミンサ) でも 80-90fps が全然出るようになったのでお得。ベンチマークは CPU ボトルネックが完全に GPU ボトルネックになっていたけど、インゲームだとどっちも結構暇している (Pコアに限れば CPU が足りなそうなので、どちらかといえば CPU かも)。

適当なビルド

https://github.com/sorah/mairu の release ビルド時間は 1m13s → 34.78s となった。たぶん Linux VM のメモリ割り当てを 11GB → 48GB と大幅に増やしているのが結構効いてるかも。RAM を 128GB にした理由は Linux への割り当てを増やしたかったというのも結構理由としては大きい。実際は Chrome なりがやっぱり持っていってるんだけど…。

以下はセットアップのログや感想

セットアップ

ケース

先に書いたように 5 インチベイが欲しいという要件で Fractal Design Pop Air TG を選択。

PSU と 5 インチベイの間に 3.5" HDD がなんとか 1 つ入る、もう 1 つはケース側面、という設計で配線が結構たいへんだった。PSU 真裏に配置する方はそもそも 12VHPWR や CPU, ATX 電源ケーブルの余長を置いているので、それをさらに押し込めるのが怖い。そして 5 インチベイに置いた BD ドライブ、その下にある HDD、側面にある HDD に SATA 電源ケーブルを持っていくのもつらい。現代の PSU でも SATA ケーブルはコネクタが一定間隔で連なっているため…。これは延長ケーブルを付けて1つずつ伸ばしてあげるのが正解なのかも。

そして ATX 電源ケーブルについては設置してみたところ GPU の下敷になることが分かり、MB裏側 (ケース側面) でケーブルマネジメントするのを諦めて他のケーブルをなるべくどかしてGPUの周囲には ATX の電源ケーブルしかない状態にした。全体的に PSU 付属のケーブルは長すぎたり短かすぎたりでやっぱり大変だ。

側面パネルが透明なのはちょっと綺麗にするか、という気持ちを作ってくれるので意外に悪くないかも。

現代のケースに不慣れなので PSU は後からケーブルを刺そうと思って無理なことに気付いたり、ラジエータ固定した後にケーブルが抜けてやりなおしたり、IOブラケット固定のネジを2本高速に紛失したり (それ以外にもネジ紛失して探し回るのは数回やった)、散らかった家で組み立てる困難さも相俟ってケースへの組込みだけで 4 時間かかった。

UEFI

現代の UEFI BIOS Setup 画面はスクショ機能がついているのに驚いた。BIOS バージョンは後から上げると Bitlocker recovery key が必要になるの知らなかったので先に上げておきましょう。

Bitlocker recovery key、他の手元のマシンでは英数字混ぜだったのに数字のみで生成され、入力画面では F1-F10 も使えるって書いてあったのがおもしろかった。その想定で生成ルール変わったのかな。

Windows

2019 年にセットアップしてからずっと使い続けてきた環境を i9-9900K マシンに置いてきたため、今回は新規セットアップとなった。どのみち今の環境が 2019 年から使い続けておりクリーンにしたかったので丁度よし。

Entra ID join で済ませたいところファイル共有をする側になる必要があるため引き続き Hybrid Entra Join で構成。そしてそのために Entra ID Provisioning Agent を止めて Connect Sync をセットアップしなおしておいた。Intune への参加は失敗していたけど WIP User Scope を None にしたら通った。Computer account の userCertificate が同期されたあと WHfB provisioning screen が登場した、というところでこのへんは OK。

OOBE の時点で Wi-Fi も Wired Ethernet も繋がらないのは驚いたけど、これは積んでる Intel NIC が 802.11ax だったり 2.5GbE だったりするせいなんだろうか。USBメモリでドライバを運んで解決。そして、OOBE で Domain Join Instead を選択すると普通にローカルユーザー作らされることを知った。作った後に PowerShell で Add-Computer -DomainName ... -NewName ... -Restart したけど、OOBE なら普通にユーザー作らずに join させてほしい。でもこれはドメインなくてもローカルユーザー作りたいっていう老人のみなさんには便利な選択肢っぽい。普通の人は (%USERPROFILE% が決められないという点は分かるけど) Microsoft アカウントでログインしたらいいと思ってるけど…。

今ではほとんどのソフトウェアが winget で入手できるのは便利だった。前回セットアップした時は scoop を中心に利用してたけど、scoop はファイル関連付けやソフトウェア側の auto updater と相性が悪かったため、CLI ツールに留めて今回は全体的に winget で、自動更新のために winget --source msstore を優先した (特に MS 謹製ソフトウェア)。

Windows はデバイスライセンスで Microsoft Store から購入。プロダクトキーの方が可搬性あるのかもしれないけど良くわからない。アクティベーション終わるまで Personalisation メニューと Sound メニューの殆どが無効になっているのは面白い制限だと思った (壁紙とか)。

ドライブレターも後から変更すると面倒なのは分かっていたので、このタイミングで揃えた。というか G:\ は Google Drive for Desktop のために開けておきたかったので、C~F を NVMe SSD, O を BD ドライブ, W~ を SATA HDD にした。

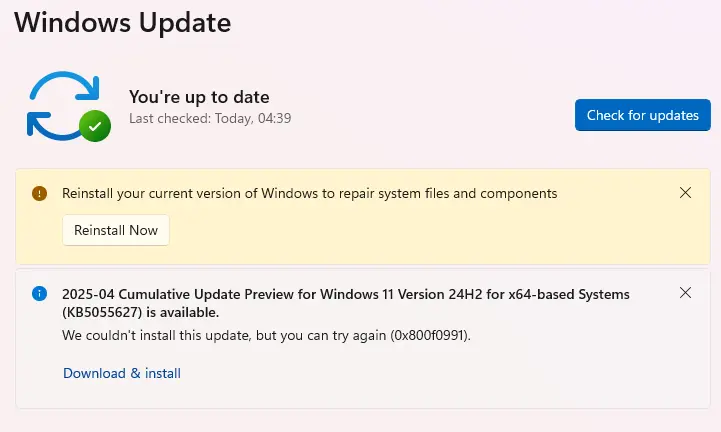

不可解というか時間を持っていかれたのは Windows Update に失敗して reinstall を促されたこと (sfc /scannow でも引っ掛かるし dism による修復も確かに出来なかった)。リペア自体は構わないんだけど画面は長時間ブラックアウトしたままだしで困ってた。せめて進捗を表示してほしい。

設定

各ソフトウェアの設定はほとんどやりなおしたけど、一部だけ面倒くさかったり蓄積データがあるので %APPDATA% 以下をコピーして持ってきた。あと %USERPROFILE% 以下も結局全部そのまま持ってきた。Documents 以下とか一部はコピーした後に整理。Downloads も整理したかったけどそのままだ。

- CorvusSKK

- Teamcraft

- OBS

- Logicool G HUB

- Mp3tag

- ShareX

- VLC

Fresh start にしたソフトウェアは Chrome も含まれるのだけど、最近の Chrome は Google Workspace アカウントで Google にログインしていると勝手に History の sync を止めるという挙動がハードコード されていて、その関係でほとんど Location bar の補完能力が失われるのがつらい。最近は諦めてちまちま良くつかうものを Bookmark に突っ込んでいて、10年以上前に戻った感覚にさせられている。

簡易水冷

はじめてつかってるけど CPU もそもそも爆熱になってしまったし本当に冷えてるのかイマイチわからない。とりあえず平時でも温度は確かに高いし Package Power も既に i9-9900K だったころのそれを越えているんですが… (比較できなすぎ) ってなっています。

直接は関係ないもののグリス置きすぎた説はあるので後々面倒にならないうちにメンテするかもしれない。

他に今回このタイミングでやったこと

Cyberduck の S3 クライアント OIDC 化

S3 の GUI クライアントとして Cyberduck を使っているけど久々に見てみたら sts:AssumeRoleWithWebIdentity 対応していた。 https://docs.cyberduck.io/protocols/s3/#connecting-with-openid-connect-oidc-identity-provider

https://docs.cyberduck.io/protocols/profiles/aws_oidc/ にある profile を参考に、独自の Client ID を指定して Entra ID から S3 のための AWS アクセスキーを取れるようにした。static access key が一つ減って嬉しい。

realmd への入替

これまでも開発用の Linux VM からは Windows の file share をマウントして相互にファイルのやり取りを出来るようにしている。今回このタイミングで realmd を利用して computer account を作成・computer account を利用した Kerberos チケットもキャッシュするようにして実際のユーザーがいなくても mount 出来るように変更した。

これまで sssd はあっても他のマシンと同じく固定のパスワードで LDAP だけ利用していて Kerberos は未連携、mount するために kinit は動く、みたいな状況だったのが sssd が各ユーザーの ccache も維持してくれるようになった。

詳細: https://scrapbox.io/sorah-public/realmd

iTunes for Windows

Apple Music が出たのは知っているけど、Rekordbox とかで iTunes Library xml が必要と思っているので未だに iTunes for Windows が捨てられない。入手方法が Microsoft Store になっていたのは驚いた。

Outro

今回新規に組んだけどそれまで使ってるマシンを動かしたままセットアップ進められるのは楽だった。後は Fireface 買ったお陰でメインマシン落としてても他の入力で音楽再生し続けられるのは便利。

旧マシンは i9-9900K/64GB/1TB SSD で結構お得なので Windows は残しつつも Hyper-V でサーバー動かしたりする予定。今の環境でもうしばらく問題なかったら Reset this PC するぞ~、と思っている。

-

https://www.youtube.com/watch?v=W-uapNLIVY0 とか https://www.youtube.com/watch?v=Ms9ELAWB6VY とあと各種ベンチマークサイトを見て決めた ↩